Es gibt einen Satz, den ich nicht mehr hören kann:

„Wie sollen wir denn Geld verdienen?“

Gesprochen, besser: geschrieben, noch besser: getweetet, wird er von Journalisten und Verlagsvertretern immer dann, wenn ich ihre Arbeitgeber kritisiere.

Wenn ich Personen des öffentlichen Lebens rate, keine Interviews zu geben, die hinter Bezahlschranken verschwinden – „Wie sollen wir denn Geld verdienen?“

Wenn ich mutmaße, dass Paid Content Verlage nicht ausreichend finanzieren wird – „Wie sollen wir denn Geld verdienen?“

Wenn ich das Leistungsschutzrecht kritisiere – „Wie sollen wir denn Geld verdienen?“

Ich kann diese Frage nicht mehr hören.

Denn eigentlich ist es ja nicht an mir, sie zu beantworten. Eigentlich müsste sie von jenen beantwortet werden, die sie stellen. Schließlich ist nirgends ein Naturgesetz festgeschrieben, nach dem es immer und grundsätzlich eine Finanzierung journalistischer Inhalte gibt. Wenn ich also beispielsweise am Paid Content für große Nachrichtenseiten zweifele, können wir gern über diese These diskutieren – doch genau das passiert ja nicht. Stattdessen wird Paid Content als richtige Option dargestellt, weil es den Wiesollenwirdenngeldverdienenfragern an eigenen Ideen mangelt.

Ich halte diese Frage deshalb auch für grundlegend falsch, weil sie Journalismus und Medien auf eine Finanzstrom-Betrachtung reduziert. Wir erleben einen disruptiven Medienwandel, bei dem das Aus von Tageszeitungen eine der Folgen ist. Deshalb wäre es sinnvoller, die Sicht des Marketings in den Mittelpunkt zu stellen um Verlage so aufzustellen, dass sie eine Zukunft haben. Von dieser Seite aus betrachtet, wäre die richtige Frage: „Was wollen unsere Kunden – und unsere Nicht-Kunden – eigentlich?“

Sie zu beantworten, fällt sehr vielen Menschen in sehr vielen Verlagskonzernen immens schwer. Es gibt viel zu wenig breit erhobenes Marktforschungsmaterial in Print-Häusern. Und selbst wenn, ist es den Schreibenden meist unbekannt. In Redaktionen wabert seit Jahrzehnten der Satz „Meine Leser wollen das – und das nicht“ herum. „Meine Leser“ generieren sich aus den anekdotischen Beobachtungen und Erlebnissen der Redaktionsmitglieder.

Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Begebenheit, als ich Ressortleiter der Wochenendbeilage des „Handelsblatt“ war. Eine altgediente Redakteurin kritisierte, dass ich eine Titelstory über die „Neue, Neue Deutsche Welle“ machte, in der wir damals frische Künstler wie Tomte oder Wir sind Helden portraitierten. Es entspann sich folgender Dialog:

Redakteurin: „Meine Leser interessiert das nicht.“

Ich: „Und was ist mit den Jüngeren?“

Redakteurin: „Die sollen Jazz und Klassik hören.“

Ich: „Und wenn die das nicht wollen?“

*Schweigen*

Der Leser hat sich an den Vorlieben der Autoren zu orientieren – diese Haltung ist keinesfalls selten in Print-Häusern. Das ging so lange gut, wie keine Alternativen zum Gedruckten existierten. Seit jedoch dieses World Wide Web die Konkurrenzsituation disruptiert hat, ist solch eine Herangehensweise an das eigene Tun ein sicheres Mittel, um sich obsolet zu machen.

All dies ist nicht neu, jene beschriebene Szene spielte sich vor 18 Jahren ab. Und doch ändert sich so erschreckend wenig. Vor 6 Jahren hatte ich deshalb schon mal einen Artikel geschrieben mit dem Titel „Weil der Verlag sich ändern muss.“ Und weil sich seit 2013 einiges geändert hat – nicht aber die Argumentationsweise der oben genannten Gruppen –, wird es Zeit für eine Neuauflage.

Die wird länger als das Original, denn der Handlungsdruck ist weiter gestiegen. Ich schrieb hier früher schon mal vom strategischen Handlungsfenster von Verlagen, das sich langsam schließe. Für viele Verlage ist es 2019 schon zu. Davon zeugen die Bemühungen der DuMont-Gruppe, ihre Zeitungen zu verkaufen, genauso aber die Äußerung von Funke-Geschäftsführer Thomas Kloß, der gegenüber „kress“ erklärte, die konzerninterne Prognosen für die Jahre bis 2021 hätten für ganz NRW ergeben, dass „wir dann kein Geld mehr mit Tageszeitungen verdienen“. 2021 – das ist in zwei Jahren.

Und: Diesmal beziehe ich auch Zeitschriften mit ein. 2013 sah es noch nicht so aus, als könnten Magazine derart heftig vom Medienwandel getroffen werden, wie Zeitungen. Jetzt aber schon, weshalb das Folgende auch für Zeitschriftenverlage gelten soll

Vorab ein paar grundsätzliche, subjektive Thesen:

- Zeitungen und Zeitschriften sind eine Technologie, Technologien werden von besseren Technologien abgelöst. Ergo: Tageszeitungen sterben – Magazine haben ein Überlebensproblem.

- Journalismus muss sich selbst finanzieren. Verlage sind zunehmend in nicht-journalistischen Feldern unterwegs, die „NOZ“ hält sich eine Reitpferde-Verkaufsplattform, Burda investierte in einen Abo-Anbieter von Bio-Tampons (kein Scherz). Das ist gut und richtig. Doch wenn der Journalismus von diesen Feldern querfinanziert wird, hat er ein Überlebensproblem. Denn irgendwann kommen Anteilseigner oder neue Familiengenerationen und fragen sich, warum sie die Redakteure subventionieren sollen.

- Online-Journalismus ist aus sich heraus refinanzierbar. Er wird aber nicht den gesamten Apparat finanzieren, der sich heute Verlag nennt.

- Die Margen von Verlagen werden nie wieder so hoch sein, wie in den goldenen Print-Tagen. Jene Margen resultierten aus der Dysfunktionalität des Marktes – wer in diesen hinein will, braucht Druckereien und einen Vertriebsapparat.

- Tageszeitungen und Magazin sind auf Paper gedruckte, periodisch erscheinende Produkte. Online-Nachrichtenseiten sind keine Zeitungen und keine Zeitschriften. Sie haben ein anderes Geschäftsmodell, ihre Inhalte werden anders konsumiert.

Was muss sich in Verlagen ändern?

Zunächst einmal ist es Zeit für radikale Rationalität – und das Aufräumen mit drei Mythen.

Mythos I: „Das Internet ist schuld am Auflagenverfall“

Zu den großen Mythen der Verlagswelt zählt, dass eine heile Journalismus-Welt durch das Internet zerschmettert wurde. Tatsächlich waren die Leser mit der Qualität der Zeitung schon unzufrieden, bevor Boris Becker „drin“ war.

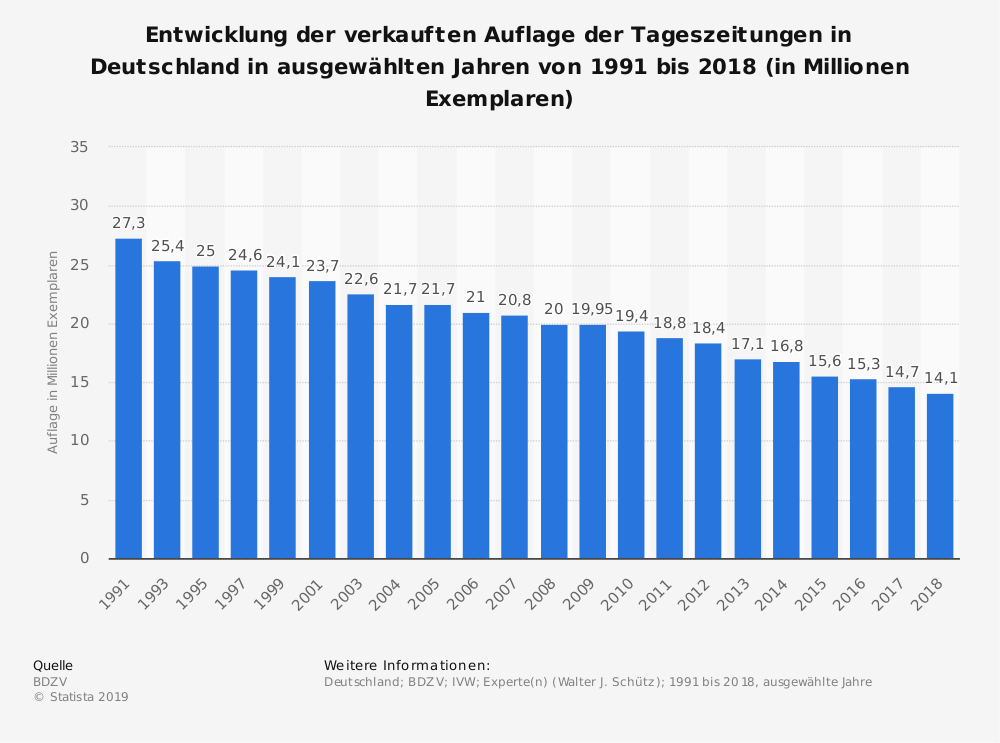

Die verkaufte Auflage (Ost und West) deutscher Tageszeitungen erreichte im Jahr 1983 (!) ihren Höhepunkt. Danach ging es nicht in allen Jahren nach unten – aber in den meisten. Detailstatistiken zu den 80ern sind natürlich wegen der Situation in der DDR schwierig, deshalb hier die Entwicklung nach der Wiedervereinigung. Interessant: Das Web beschleunigte diese Entwicklung nicht mal so dramatisch, wie man glauben könnte.

Das Netz aber sorgte dafür, dass Leser erkannten: Da draußen gibt es eine Welt, die vielfältiger ist und die anders läuft als meine Zeitung mir erzählt. Und sie bekamen in Digitalistan Informationen, die sie viel mehr interessierten als das, was im Print-Produkt zu lesen war.

So entstand ein neuer Qualitätsanspruch. Es reicht einem Handball-Fan eben nicht die dürre 10-Zeilen-Meldung im Sportteil, wenn eine Handball-Fachseite ihm tiefe Informationen liefert. Dem aktiven Anleger reicht vielleicht nicht mal mehr der Anlage-Teil des „Handelsblatt“, wenn er da draußen tiefe Analysen spannender Aktien findet.

Mythos II: „Früher haben die Leute auch für Journalismus gezahlt“

Haben sie das? Was wäre, wenn sie nicht für den Journalismus gezahlt haben – sondern für die Dienstleistung, diesen auf Papier zu drucken und wahlweise vor ihre Tür zu liefern oder im Kiosk verfügbar zu machen? In diesem Fall wären die Leser so wirtschaftskundig, dass sie dem physischen Prozess der Produktion eine Wertigkeit zugestanden hätten. Und diese Wertigkeit würde durch die Digitalisierung natürlich drastisch sinken.

Wäre also der Gedanke, dass die Leser früher nur zu einem geringen Teil für Journalismus gezahlt haben, nicht eine Erklärung für den Medienwandel?

Mythos III: „Journalismus lässt sich nicht über Onlinewerbung finanzieren“

Es gab eine Zeit, in der praktisch alle großen Nachrichtenseiten (und zahlreiche andere) rein werbefinanziert profitabel waren. Das sage nicht ich, das sagten die Verlage selbst – und zwar amtlich in den veröffentlichten Bilanzen im Bundesanzeiger.

Dieser Fakt wurde und wird von den Verlagen selbst bestritten. Die Zahlen stimmten nicht, war die Behauptung. Andere fabulierten von internen Subventionen. Somit wären die Onlinetöchter von Verlagen

die ersten Unternehmen gewesen, die freiwillig Steuern zahlten. Denn wenn sie rote Zahlen geschrieben hätten, wären ja keine Steuern fällig gewesen.

Aber mehr noch: Wenn die wirtschaftliche Lage der Onlinetöchter diametral entgegengesetzt zur dargestellten in der Bilanz war, dann müssen wir über Bilanzfälschung reden. Es ist bezeichnend, dass weite Teile der Verlagsbranche glauben, Onlinegewinne seien nur über Straftaten möglich.

Aus dieser Haltung heraus werden dann die falschen Entscheidungen getroffen. Denn Controlling mit all seinen Instrumenten, die Bilanz ist eines davon, dient ja nicht der platten Abrechnung, sondern der Steuerung eines Unternehmens über Finanzströme: Hier wird entschieden, welches Geschäftsfeld welche Investition erhält.

Wenn ich aber gedankenflexibel wie ein Kleinkind in der Suppenkaspar-Phase negiere, dass Digitaljournalismus eine wirtschaftliche Zukunft hat, dann verweigere ich diesem Teil meines Unternehmens logischerweise die nötigen Finanzmittel, um ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Hätte es Dirk Nowitzki in die NBA geschafft, wenn er gesagt hätte: „Für die USA bin ich nicht gut genug“?

Mythos IV: „Wir sind super“

Über die Probleme und Herausforderungen der Verlags- und Journalismuswelt zu debattieren kann sehr, sehr ermüdend sein. Es ist eine Unart, vor allem von Journalisten, von der eigenen Redaktionsstube (und dies ist kein räumliches, sondern ein gedankliches Konstrukt) auf den Rest der Welt zu schließen.

Beispiel: Vor einiger Zeit debattierte ich auf Facebook über das Verhältnis von Journalismus und PR. Dabei schrieb ich, dass Pressemeldungen oft genug 1:1 abgedruckt werden, zum Beispiel im Lokalbereich, oder automatisiert in große Nachrichtenseiten einfließen. Eine journalistisch arbeitende Person meldete sich zu Wort und tat dies ab, denn in ihrer eigenen Redaktion passiere das ja nicht. Wer so argumentiert, für den ist eine Scheuklappe sichtfelderweiternd.

Doch ist diese Person ja nicht allein. Sehr, sehr viele, ich möchte sagen: die meisten, Journalisten und Verlagskaufleute argumentieren so. Wer mit einem Vertreter jener Berufsgruppen spricht, gewinnt den Eindruck, es gebe keine Medienkrise, keine Kostenkürzungen und Entlassungen, keine stürzenden Auflagen, Relotius war nur ein Einzelfall in einer ansonsten gloriös recherchierenden Profession.

2012 schrieb „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo einen unfassbaren Leitartikel.

Unter anderem heißt es dort auch: „Wir sind keine Holzhändler, es geht um den Inhalt, nicht um die Form.“ Wenn ich aber mit dem Mythos II recht habe – ist dies nicht genau das falsche Denken? Immerhin hat sich bei der „Zeit“ einiges getan. Das liegt aber weniger an di Lorenzo als vielmehr an Jochen Wegner, dem vielleicht besten Online-Chefredakteur der Republik.

Diese Autosuggestion muss endlich beendet werden. Verlage und Medien insgesamt brauchen eine branchenoffene, selbstkritische Debatte mit dem Willen, Dinge zu verändern.

Doch was ist nun zu tun?

In jenen ermüdenden Diskussionen schimmert auch immer wieder die Hoffnung durch, dass es das eine, alles heilende und glücklich machende Mittel gebe, das die gute, alte Zeit der hohen Renditen und schönen Gehälter zurückbringt. Beispiel: Einfach eine Paid Content-Schranke hochfahren und – zack – ist wieder alles im Lot.

So ist das Leben aber nun mal nicht. In einer disruptiven Situation gibt es keine Musterlösung. Vielmehr muss jeder Marktteilnehmer für sich herausfinden, welches die für ihn passende Strategie ist. Und egal wie diese Strategie aussieht: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie operativ aus nur einer Maßnahme besteht, ist winzig. Solch eine Strategie zu bauen erfordert Zeit und Investments, weshalb es sinnvoller gewesen wäre, diesen Prozess nach dem Platzen der Dotcom-Blase anzugehen. Das war vor 18 Jahren. Passiert ist flächendeckend – nichts.

Deshalb folgen nun eine ganze Reihe von Dingen, die passieren müssten. Eben weil es nicht DIE Methode gibt, DAS Instrument oder DEN zündenden Einfall.

Maßnahme I: Entscheider raus aus der Filterblase

Wie viele Verlagsentscheider, wie viele Chefredakteure gehen zur re:publica? Wie viele waren auf der SXSW in Austin? Wie viele haben ein eigenes Blog?

Beide Berufsgruppen bewegen sich zuvorderst unter ihresgleichen und innerhalb einer Eliten-Filterblase. Sie sitzen gern auf den Kongressen von VDZ und BDZV, machen Stößchen auf Parteiempfängen und tanzen Discofox auf dem Bundespresseball.

Spricht man mit ihnen, so beschränkt sich ihr Medienkonsum ebenfalls auf die Klassik. Die „Süddeutsche“ wird intensiv studiert, der „Spiegel“ blockiert das Wochenende. Nur wenige hören Podcasts oder lesen Blogs. Dafür bleibe keine Zeit, ist häufig das Argumenten. Stimmt: Denn gedruckte Organe sind ein wahnsinnig ineffizienter Weg der Informationsaufnahme.

Die eigene Medienaktivität ist – bis auf wenige Ausnahmen – ebenfalls gesenkt. Nun werden einige Chefredakteure einwerfen, dass sie doch einen Newsletter pflegen. Und ja, das ist ein Fortschritt, wir sind ja schon für wenig dankbar. Doch welcher Chefredakteursnewsletteraner nimmt denn Bezug auf Zuschriften, die er bekommt? Wer reagiert auf Mails? Wer diskutiert? Nein, Newsletter sind ein probates Mittel um weiter in der Filterblase Filter zu blasen.

Meist sieht es bei diesen Entscheidern so aus wie bei Gabor Steingart im Interview mit Turi2:

Steingart predigt „Interaktivität“, hält Kommentare (die er Blogs nennt) unter Artikeln aber für „entwürdigend“. Auch auf Twitter reagiert Steingart nie auf Reaktionen oder auf Hinweise – hier soll die Filterblase um Augsteins Willen nicht zum Platzen gebracht werden.

Teilweise sind ja nicht mal Redaktionen erreichbar:

Alle reden über das missratene Cover, nur @DerSpiegel hat auch im Jahr 2019 noch keine Möglichkeit gefunden, sich an dieser Konversation zu beteiligen. pic.twitter.com/Q9OTfy4lku

— Stefan Niggemeier (@niggi) 24. August 2019

Dies Haltung ist nicht zeitgemäß, weder bei Journalisten noch bei Kaufleuten. Beide Gruppen müssen raus aus ihrer Blase. Sie müssen auf die SXSW, auf die re:publica, auf Barcamps, auf den Mobile World Congress. Am besten nehmen sie auch noch eine Assistenz mit, die notfalls über das Mittel der körperlichen Gewalt ihren Chef davon abhält, mit anderen Verlagsmenschen zu kommunizieren.

Und sie müssen rein in die größte Filterblasenzerplatzmaschine der Menschheitsgeschichte: das Social Web. Dort müssen sie diskutieren, müssen ihre Thesen zur Debatte stellen und auch bereit sein, im Kopf umzuparken – auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, auf dem eigenen Blog. Nur durch die Debatte mit unterschiedlichsten Köpfen können in einer komplexen und vernetzten Welt Lösungen gefunden werden.

Maßnahme II: Mehr Diversität

Eigentlich wollte ich diesen Artikel in genderneutraler Sprache schreiben. Lohnt aber den Aufwand nicht: Die Alten Weißen Männer stellen die erdrückende Mehrheit in Verlagsmanagement und Chefredaktionen. Ja, es gibt kleine Tippelschritte in eine andere Richtung, doch mehr als Tippelschritte sind es nicht.

Die „FAZ“ besetzte dieses Jahr einen Herausgeberposten neu. Sie hatte die Chance, eine Frau oder einen Digitalkompetenten zu wählen und entschied sich – für einen weiteren Alten Weißen Mann. Das Schmoren im eigenen Saft wirkt wie eine frische Morgendusche dagegen.

Verlage brauchen mehr Frauen, viel mehr Entscheider mit Migrationshintergrund, viel, viel mehr Jüngere und viel, viel, viel mehr Digitalköpfe.

Maßnahme III: Prozesse und Strukturen

Seit 10 Jahren berät unser Team von kpunktnull Unternehme aus zig Branchen, vom Autohersteller über Sektproduzenten bis zu Banken. Auch Medienhäuser sind (selten) darunter.

In keiner anderen Branche mangelt es in einem derartigen Ausmaß an Prozessen und Strukturen wie in Verlagen. Ein offensichtliches Beispiel: Selbst hochrangige Verlagsmanager haben oft nur eine grobe Vorstellung über die Funktionsweise von Redaktionen – und umgekehrt.

Oder: Selbst in Details wie Customer Service oder Anzeigenvertrieb gibt es keine klaren Zuständigkeiten oder definierte Prozesse. So gibt es noch Verlage, bei denen Onlineabos nicht in Sekunden freigeschaltet werden, sondern erst nach Tagen.

„Ach, diese Bürokratie“, werden manche das nun abtun, vor allem in Redaktionen, die sich so gern als nonkonformistische Freigeister sehen. Doch Prozesse und Strukturen sorgen eben dafür, dass kündigungswillige Abonnenten mehr als eine Standardreaktion bekommen (und vielleicht gehalten werden) oder ein kreativer Werbewilliger mit einer besonderen Idee diese auch umsetzen kann.

Und deshalb müssen praktisch alle Verlage umfangreiche Strategie- und Prozessprojekte anstoßen – und das schnell. Denn solche Projekte sind nicht eben in zwei Wochen erledigt, sie dauern Monate, wenn nicht Jahre.

Maßnahme IV: Radikale Kundenorientierung

Kunden genießen in Verlagen traditionell wenig Aufmerksamkeit. Im Anzeigenbereich saßen die „Außendienstler“ bis zur Krise des Jahres 2001 vor dem Faxgerät und warteten auf Aufträge. Nach 2001 sollten sie selbst aktiv werden – und wussten nicht, wie das geht. Ich erinnere mich zum Beispiel an den hervorragend beleumundeten Anzeigenvertreter, der im Rahmen eines Verlagsprojektes, bei dem ich tätig war, versuchen sollte bei Sonys Filmsparte um Anzeigen zu werben – nach zwei Wochen hatte er dies nicht getan: „Ich weiß ja nicht, wen ich da anrufen soll. Haben Sie einen Kontakt?“

Nicht anders läuft es in der Betreuung von Lesern. Mit Kleingedrucktem werden ihnen Abos aufgeschwatzt, die nur mit langen Fristen kündbar sind. Wer ein Bild+-Abo kauf sollte natürlich einerseits wissen, dass diese Inhalte mit Journalismus exakt nichts zu tun haben, andererseits aber, dass er zum Kündigen telefonieren muss.

Hier zwei Beispiele aus der jüngsten Zeit. Einmal wird der tatsächliche Preis verschleiert, einmal bekommt man ihn erst genannt, nachdem man seine Daten abgeliefert hat:

Hallo @SZ, eigentlich wollte ich bei euch ein Online-Abo abschließen, aber eure Kostenwerbung und tatsächlichen Kosten sind ja unseriöser als Jamba und Versicherungsverkäufer an der Tür zusammen. Ihr bewerbt 19,99 Euro, aber kurz vor Abschluss dann ab dem 3. Monat 36,99 Euro!? pic.twitter.com/XZHAtLtW9d

— Andi Weiland (@ohrenflimmern) 30. August 2019

Hallo @TspBackgroundDi, habt ihr mal bitte einen Link, unter dem man vorab erfährt, was der Spaß bei euch kostet? Und vielleicht auch einen, unter dem man (eingeloggt!) bestellen *könnte*, wenn man denn wollte? Man steckt leider in einer endlosen No-Info-Schleife auf eurer Site.

— Johnny Haeusler (@spreeblick) 21. August 2019

Das ist im Jahr 2019 komplett absurd. Wird ein Kunde, der diesen Prozess einmal durchmachte, zurückkehren? Und besteht nicht die Gefahr, dass dieses Verhalten eines Verlags von Kunden übertragen wird auf alle Verlage?

Deshalb auch wissen Verlage heute über ihre Kunden – nichts. Persönliche Kontakte, ja, gut. Doch das sind anekdotische Beobachtungen. Dies ist einer der Hauptgründe, warum so viele Verlagsentscheider und Redaktionsmitglieder auf eine mitleiderregende Weise hilflos sind: Sie wissen nicht mal im Ansatz, was die Menschen wollen, denen sie ihre Dienste andienen möchten. Sie sollen ihnen die Welt erklären, leben aber auf einem anderen Planeten.

Ein Ansatz relativ schnell voranzukommen könnte Clayton Christensens „Jobs to be done“-Theorie sein. Christensen ist Management-Professor in Harvard und Erfinder der Disruptions-Theorie (ja, dahinter steckt ein richtiges Modell, ich verwende den Begriff der Disruption deshalb sehr ausgewählt) und Autor etlicher Bücher, darunter „Besser als der Zufall“. In diesem Werk schildert er die Idee, dass Unternehmen sich nicht fragen sollten, wie sie ein Produkt verbessern oder verkaufen, sondern mit welchem Job es von Seiten der Kunden betreut wird. Diese Grundidee ändert nicht alles – aber sie sorgt dafür, dass Entscheider mit einem frischen Blick auf ihre Situation blicken.

Welche Aufgabe also hatten Zeitungen? Vielleicht sollten sie Eltern beim Frühstück bewusst von den Kindern abschirmen, damit sie ihre Ruhe hatten? Vielleicht hatten sie eine Erinnerungsfunktion, weil man Artikel ausschneiden konnte? Und welche Aufgabe haben dann heute Online-Angebote?

Maßnahme V: Denken in Marken – nicht Produkten

Aus dieser Kundenorientierung heraus muss dann eine Strategie mit klaren Positionierungen entstehen. In meinem Studium hieß es immer „Between the chairs funktioniert nicht“. Sprich: Wer keine klare Positionierung im Markt einnimmt, wird scheitern. Heute gilt das noch viel stärker als in den 90ern. Es scheint, als ob steigende Transparenz Märkte in solche eine Entwicklung drängt, die keinen Raum mehr lässt für Mittelpositionen.

Verlage aber bewegten sich lange in dysfunktionalen Märkten. Deshalb konnten sich Tageszeitungen leisten, „Between the chairs“ in Reinkultur zu bieten: Sie versuchen allen alles zu liefern, selbst Lokalblätter kommentieren die große Politik und rezensieren die Wagner-Festspiele – obwohl klar ist, dass andere Medien das besser könnten.

Aus dieser Zeit stammt auch noch das Denken in Produkten. Häufig betrachten Entscheider einen Onlineauftritt so, wie sie früher auf die Zeitung des Tages blickten. Dies ist anachronistisch in einer Zeit, da ein Leser auf jeden einzelnen Artikel treffen kann, ohne vorher eine Startseite erblickt oder eine Rubrikennavigation angeklickt zu haben.

Wer in Produkten denkt, will zum Beispiel eine vollständige Nachrichtenabdeckung. Denn der Käufer soll ja das Gefühl haben, nichts zu versäumen. Eine solche Abdeckung ist heute aber nicht mehr realistisch. Einerseits ist die Zahl der Themen und auch der Interessen von Menschen angestiegen. Andererseits lassen geschrumpfte Redaktionen ohne Reisekosten eine seriöse Abdeckung vieler Themen nicht mehr zu.

Dieses Produktdenken sorgt dann dafür, dass viele prominente Nachrichtenhäuser Artikel publizieren, die ihre Marke schädigen ob ihrer fragwürdigen Qualität.

Ein Denken in der Markendimension führt dazu, dass jeder einzelne Artikel, jedes Video, jeder Podcast einem Qualitätsanspruch genügen muss. Und dieser Anspruch steht über der Idee, ein „vollständiges“ Produkt zu publizieren – sowohl in der Redaktion wie auch im Verhalten gegenüber Anzeigenkunden oder Käufern.

Maßnahme VI: Disruption des Redaktionsaufbaus

Redaktionen werden wahrscheinlich nie wieder so groß, wie sie einmal waren. Und wenn Redaktionen so geführt werden, wie aktuell, sollte jeder Redakteur sich darüber bewusst sein, dass er austauschbar ist. Wer Schichtdienste verrichtet, aus Kostengründen nicht mehr reisen kann und so viele Bereiche betreut, dass er keine Kontaktnetze mehr bauen kann, der kann jeden Tag durch den nächstjüngeren Kollegen ersetzt werden, der im Tarifvertrag zwei Etagen unter ihm angesiedelt ist.

Das kann journalist dann so hinnehmen wie Gabor Steingart, der in seinem Interview mit Turi2 nonchalant einwirft, dass ja ein Kurt Tucholsky auch „ärmer gelebt“ habe. Tatsächlich habe ich in meinen 14 Jahren beim „Handelsblatt“ auch viele Redakteure kennengelernt, die einfach einen 9-to-5-Job haben wollen – und das möge man ihnen nicht vorwerfen.

Doch gibt es eben auch viele Getriebene, Überzeugungstäter, Herzblutjournalisten. Und die werden in solch einem Konstrukt nicht glücklich werden. Wollen Verlage diese guten Leute halten, werden sie das Redaktionsmodell neu bauen müssen – ansonsten werden diese Kollegen kündigen und es selbst machen.

Und sie haben gute Chancen auf Erfolg. Denn Menschen vertrauen eben Personenmarken eher als Produktmarken. Das spüren Chefredakteure ja heute schon mit ihren Newslettern – über denen eben ihr Name steht. Oder Günther Kress, der Begründer des Medienjournalismus der Nachkriegszeit, der seinen „Report“ mit Schreibmaschine auf gelbes Papier tippte.

Wer in einem bestimmten Gebiet so gut ist, dass er aus Sicht der Interessenten hoch qualitative Inhalte liefert, muss zur Personenmarke mutieren. Warum sich Verlage seit 15 Jahren – so alt ist diese These und schon damals wurde sie von Online-Kundigen an Chefredakteure herangetragen – dagegen sträuben? Ich zitiere einen jener Chefs: „Ja, aber wenn der kündigt…“

Tja, dann ist das blöd.

Aber einerseits: Wie sieht man sich selbst als Arbeitgeber, wenn man auf eine Geschäftsidee verzichtet, weil man die Kündigung des Mitarbeiters schon antizipiert? Wie – pardon – scheiße findet man sich dann selbst? Und ist dann der eine, potentiell kündigende Kollege das eigentliche Problem?

Anlässlich der SXSW interviewte ich für „kress“ den Trendforscher Rohit Bhargawa und der lieferte eine schöne Replik auf die Angst vor der Kündigung des Stars:

„Ich halte es nicht für realistisch, dass ein Leser sich von einer ganzen Publikation verabschiedet, weil ein Redakteur geht. Auf der anderen Seite gibt es im TV-Geschäft die Late-Night-Show-Moderatoren. Die Menschen schalten wegen dieser Superstars ein. Ich verstehe nicht, warum Medienunternehmen nicht viele solcher Superstars in ihren Reihen aufbauen wollen und sie stattdessen hinter den Kulissen verstecken. Das ist eine alte Art zu denken. Denn wir Menschen wollen eine Beziehung zu den Autoren haben, die wir lesen. Je mehr dieser Beziehungen es gibt, desto treuer bleiben wir bei einer Publikation.“

Sprich: Top-Autoren kümmern sich künftig mit aller Leidenschaft um ein spezifisches Thema. In diesem Feld dürfen sie entscheiden was und auf welchem Kanal verbreitet wird. Ihnen zur Seite steht ein Produktionsteam, das die Inhalte auf zahlreichen Wegen und in vielen Formaten vertreibt und sich um das Community Management kümmert. Die Vermarktung dieser Inhalte wird dann Stück für Stück erforscht. Vielleicht ist der Newsletter nicht stark genug für Paid Content – aber eine wöchentliche Langversion. Oder aber Veranstaltungen, in denen ein Reporter von seinen Recherchen berichtet.

So entstehen Stück für Stück neue, zeitgemäße Medienmarken. Und wenn Verlage dies nicht unter ihrem Dach zulassen – dann machen sich diese Autoren selbständig. Erste Beispiele gibt es jetzt schon: Die Finanzszene in Frankfurt blickt am Morgen zwar auch noch auf „Handelsblatt“, „Börsenzeitung“ oder „FAZ“ – zuvorderst aber auf Finanz-Szene.de, das als Ein-Mann-Projekt begann und sich jetzt auf zwei Leute verdoppelt hat. Diese Beiden liefern unterhaltsam geschriebenen, tief recherchierten Journalismus per Newsletter – so sieht das zeitgemäße Nachrichtengeschäft aus.

Maßnahme VII: Individualisierung des Angebotes

Als ich frisch vom Münsterland nach Düsseldorf gezogen war, telefonierte ich täglich mit meiner Mutter. Ein gewichtiger Grund dafür war meine Liebe zum SC Preußen Münster.

Denn es war 1995. Internet gab es schon, ich surfte am Rhein via AOL (meine Mutter übrigens auch). Doch die Münsteraner Zeitungen, die „Westfälischen Nachrichten“ und die „Münstersche Zeitung“ waren zu jener Zeit entweder noch gar nicht im Netz oder nur rudimentär. Genau erinnere ich mich nicht mehr, sicher ist: Die Nachrichten über den SC Preußen gab es nicht online.

So übrigens sah die erste Homepage der „Westfälischen Nachrichten“ aus, die vom Internet Archive gespeichert wurde, sie stammt vom November 1996:

Aus mir unverständlichen Grünen berichteten auch die Düsseldorfer Lokalblätter wenig über den wunderbarsten aller Fußballvereine. Also blieben nur Anrufe daheim, um mich auf dem Laufenden zu halten.

Einschub:

Heute ist vieles anders. Der Club selbst ist in Sachen Social Media besser unterwegs als viele Bundesligisten, produziert eigene Bewegtbilder via Nullsechs-TV. Die journalistische Begleitung des Clubs ist ein Spiegelbild der Medienwelt. Faktisch gibt es mit den „Westfälischen Nachrichten“ nur noch eine Lokalzeitung, die schottet sich via Paywall ab. Im Gegenzug stellte sie ihr unabhängiges Lokalsport-Portal Westline ein. Dessen Redakteur gründete am gleichen Tag 100ProzentmeinSCP, das nun anscheinend neben multimedialer Berichterstattung auch noch an einer Fußball-Datenbank arbeitet. Und in dem Moment, da die „WN“ hinter ihrer Paywall einen interessanten Beitrag veröffentlicht, berichtet 100ProzentmeinSCP (OK, der Name…) frei zugänglich über diese Berichterstattung. Keines dieser Themen aber findet auf Spiegel Online statt, Kicker.de berichtet auch nur selten. Dafür ist mit Liga3 Online ein Dienst entstanden, der Nachrichten aggregiert.

Dieses simple Beispiel zeigt: Die alte Herangehensweise an Nachrichtenübermittlung ist nicht mehr zeitgemäß. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir überall in der Welt individualisierte Leistungen angeboten bekommen. Urlaube können heute komplett individuell zusammengestellt werden, T-Shirts so bedruckt werden, wie der Kunde es wünscht und Streamingdienste schlagen mir Musik vor, die zu mir passen könnte.

Nur in der Welt der Nachrichten passiert das nicht.

Tatsächlich soll das bei gedruckten Zeitungen möglich gewesen sein. Die Mitarbeiterin einer Druckerei sagte mir vor langen Jahren, es sei überhaupt nicht futuristisch, jedem Leser seine eigene Zeitung zu liefern – Verlage wollten das aber nicht hören. Ob das Strunzerei war, kann ich nicht sagen.

Individualisierung Inhouse

Online aber wäre das natürlich ganz einfach möglich. Zunächst mal auf den Nachrichtenseiten selbst: Warum zeigt mir Spiegel Online nicht das an, was mich interessiert? Deutsche Politik, Englische Politik, Weltpolitik, Theaterkritiken, Fußball und Eishockey, alles zum Thema Essen und Trinken dazu ein wenig Wissenschaft – bitte aber nichts über Formel 1, Klatsch und von Bento.

Dies würde natürlich nur funktionieren, wenn ich mich einlogge. Was bedeutet, der Verlag könnte mich klar identifizieren, wüsste wie ich mich auf seiner Seite verhalte und könnte dies wieder für Online-Werbung nutzen, mir vielleicht gar Produkte verkaufen.

Dies ist so in-die-Fresse-simpel, dass es mir ein vollständiges Rätsel ist, warum die Auswahl von Rubriken das Höchste ist, was mir Nachrichtenseiten aktuell an Individualisierung bieten.

Individualisierung aggregiert

Mit dem Kampf für ein Leistungsschutzrecht haben die Verlage in Deutschland ihre Interessen über die Interessen der Leser gestellt – denn nun sind automatisierte Nachrichtenaggregatoren praktisch unmöglich geworden. Das vorher wunderbare Rivva, zum Beispiel, besteht nur noch aus dürren Überschriften ohne Kontext.

Ein Ausweg wäre das Umformulieren von Hand, wie es beim US-Gegenstück Techmeme oft der Fall ist. Hier werden die Headlines von einer Redaktion neu formuliert, was den Nutzwert sogar noch steigert:

Es liegt nicht im Sinn des Kunden, seine Nachrichten aus nur einer Quelle zu beziehen – allein schon, weil seine Interessen weitgehender sind, als eine Quelle abdecken könnte. Deshalb ist Nachrichtenaggregation das, was die Kunden wollen. Der größte Aggregator ist das Internet, doch ist es eben auch wahnwitzig intransparent.

Verlage könnten die wertvolle Funktion der Nachrichtenaggregation übernehmen, so den Kunden eine wertvolle Leistung bieten und sie an die eigene Marke binden.

Maßnahme VIII: Onlinewerbung neu denken

Viele in der Verlagswelt haben Onlinewerbung abgeschrieben. Oder besser: Sie haben sie ja nie aufgeschrieben, weil sie diesen Einnahmestrom (siehe oben) noch nie ernsthaft angegangen sind. Ich halte dies für einen strategischen Fehler von drastischem Ausmaß.

Derzeit ist die Erzählung jene: Facebook und Google konzentrieren Onlinewerbung auf sich, da ist nichts mehr zu holen. Die Nutzer setzen auf Adblocker – da dringen wir nicht mehr durch. Und die EU wird mit der E-Privacy-Richtlinie das Targeting ruinieren.

Historisch gesehen haben sich Verlage aber nie gefragt, welche Funktion Onlinewerbung für ihre Leser erfüllen kann, oder – um mit Christensen zu sprechen – welchen „Job“ sie erfüllen kann. Facebook und Google sind deshalb so erfolgreich, weil sie Werbung erdacht haben, die für Leser einen Nutzen hat. Wir können gern darüber lästern, dass es auch Fehl-Targeting gibt. Tatsächlich aber ist Werbung im Social-Kontext so erfolgreich, dass eine ganze Branche entstanden ist: Direct-to-consumer-Versender, deren Werbung so inspirierend ist, dass Kunden kaufen, ohne dass sie die Marke dahinter jemals zuvor gesehen haben. Oder Crowdfunder: Kickstarter ist nichts Anderes als eine Werbeplattform mit angeschlossenem Online-Shop. Und vergessen wir nicht Podcast-Werbung: Sie registriert höchst erfreuliche Conversion-Raten.

Facebook und Google können deshalb derart viele Werbegelder auf sich konzentrieren, weil es von Seiten anderer Anbieter niemals eine ernsthafte Konkurrenz gab. Die Medienunternehmen betrieben Onlinewerbung halt so, wie sie Analog-Werbung betrieben: Platzierung von Anzeigen irgendwie so, dass es schon passen wird.

Das heißt aber nicht, dass sich diese Situation nicht wieder ändern ließe.

Ein Beispiel (das ebenfalls nicht neu ist): Online-Anzeigenpreise ließen sich auch an der Verweildauer messen. In diesem Moment verlören Clickbait-Artikel an Attraktivität, genauso die Zerhackstückelung eines längeren Textes auf mehrere Seiten. Sogar das nervige Popup mit dem Hinweis, dass die Startseite Neuigkeiten enthielte, wäre dann kontraproduktiv. Deutschlands Verlage sind in der Lage, gemeinsam sehr, sehr viel Lobbying anzustoßen. Es gehört zu den Rätseln der Branche, warum sie dieses Thema noch nie angegangen sind – obwohl die Idee nicht neu ist.

Maßnahme IX: Community Building

Schon immer identifizierten sich regelmäßige Leser einer Zeitung oder Zeitschrift mit dem jeweiligen Objekt. „Du bist, was Du liest“, könnte man sagen. Beim „Handelsblatt“ bewunderten Leser immer den Regenschirm mit Logo, zu dem ich bei Terminen erschien. Zum Verkauf freigegeben wurde er meines Wissens nach nie.

Die Verbundenheit ist kein Wunder. Einerseits zahlen Menschen eine ordentliche Summe Geld, buchen sie ein Abo. Andererseits verbringen sie mit einem gedruckten Objekt eine ganze Menge Zeit. Würden sie keine Bindung entwickeln, entstünden kognitive Dissonanzen: Warum so viel Zeit und Geld in etwas investieren, was man nicht mag?

Verlage haben daraus nie so recht Kapital geschlagen. Wie das ginge, hätte der „Handelsblatt“-Club zeigen können. Eigentlich die richtige Idee: Es gibt keine Abonnenten mehr, sondern Clubmitglieder. Und die bekommen Exklusivitäten und Veranstaltungen, sie sollen sich einer besonderen Gemeinschaft zugehörig führen.

Leider war die operative Ausführung desaströs. So wurden mit einem Mal tausende von Gratis-Mitgliedern eingekauft, indem allen Mitgliedern des Deutschen Marketing-Verbandes (DMV) diese Möglichkeit offeriert wurde (so wurde auch ich Mitglied des Clubs). Doch schon der Zugangsprozess zum Club war eine Katastrophe, ich kenne zumindest ein DMV-Mitglied, das eine halbe Stunde mit der „Handelsblatt“-Hotline verbrachte, um die Mitgliedschaft zu erhalten. Ich persönlich scheiterte ein ganzes Jahr daran, den Mitglieder-Newsletter zu bekommen. Und als ich mich für eine der Veranstaltungen anmelden wollte, stieß ich dort auf Restriktionen: Offensichtlich gab es mindestens vier Mitglieder-Stati. Welche ich hatte? Keine Ahnung, war nirgends zu finden.

Es geht auch anders, das demonstriert der „Guardian“. Das erste Mal seit 1998 meldete die britische Zeitung einen operativen Gewinn. Gründe: Die Einnahmen kommen vor allem aus dem Digitalen – und vor allem über die Leser. Und das, obwohl alle Artikel des „Guardian“ gratis im Netz zu haben sind.

Doch die Londoner sind weitaus kreativer im Community Building – und genauso in der Einnahmengenerierung. So veranstalten deutsche Medien recht austauschbare Events: Entweder interviewen hochrangige Journalisten andere hochrangige Menschen, oder es gibt Fachkonferenzen, die häufig genug von Konferenzveranstaltungstöchtern organisiert werden, die keinerlei Beziehungen zur Redaktion pflegen.

Der „Guardian“ dagegen bietet auch solche Seminare:

Diese Seminare sind nicht kopierbar: Sie spielen im unmittelbaren Kompetenzfeld des „Guardian“ und werben mit Personen, die damit gleichzeitig zu Stars aufgebaut werden.

Verlage müssen genau so denken und sie müssen die Kanäle öffnen, damit alle Bereiche ihrer Mitarbeiter mehr Kontakt zu Kunden bekommen. Gleichzeitig müssen sie Plattformen gründen, die wieder die Kunden/Leser untereinander zusammenbringen.

Maßnahme X: Realistische Preisgestaltung

Der geschätzte Richard Gutjahr erstellte kürzlich mal eine Grafik mit verschiedenen Abo-Preisen:

Absurd, nicht wahr? (Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt übrigens eine Studie des Reuters Institute for Journalism.)

Doch in der Fläche geht es ja noch weiter. Ein reines Digital-Abo jener „Westfälischen Nachrichten“ kostet (noch dazu ohne e-paper) 9,90€ – also genauso viel wie die „Welt“ oder ungefähr so viel wie die „New York Times“.

Es scheint, dass Verlage noch immer nicht realisiert haben, in welchem Konkurrenzumfeld sie sich bewegen. Denn werden Menschen zwischen einzelnen Mediensparten differenzieren? Oder fallen nicht all diese Digital-Abos in eine Gefühlswelt und ist dann nicht DAZN ein Rivale für die „Süddeutsche“? Definitiv aber sind die großen Internationalen Rivalen um das Geld der Leser: Jedes Abo aus Deutschland für den „Economist“ gefährdet ein Abo des „Handelsblatt“, jedes für die „Washington Post“ eines für die „FAZ“.

Setzt man die Zahlen ins Verhältnis, wird klar, dass die deutschen Abo-Preise so nicht funktionieren werden. Schon jetzt verschweigen die Verlage ja den Anteil jener Leser, die den vollen Preis zahlen – was darauf hindeutet, dass die Meisten dies nicht tun.

Umso sinnvoller scheint, womit die „WZ“ seit jüngstem experimentiert: Digital-Abos für spezifische Themenfelder, zum Beispiel für die Berichterstattung über die Düsseldorfer EG.

Dies gilt übrigens ähnlich auch für den Anzeigenbereich. Die Preislisten für Anzeigen, egal ob analog oder digital, sind nicht mal eine grobe Annäherung an die Realität. Rabatte von 40, 50, gar 70 Prozent sind die Normalität. Wie ernst nehmen Anzeigenkunden einen Anbieter, der solche Rabatte gibt?

Maßnahme XI: Professionelle Umsetzung

Blenden wir nochmal auf jenen Leitartikel von Giovanni di Lorenzo aus dem Jahr 2012. „Wir sind keine Holzhändler“, schrieb er. Ob er damit damals Recht hatte ist egal. Fakt aber ist: Wer Paid Content verkaufen will, ist ein Onlinehändler. Und somit wird er verglichen mit Amazon. Was bedeutet: Der Kauf eines Abos oder eines Einzelartikels oder eines E-Papers muss so simpel sein wie der Einkauf eines Artikels beim größten aller Onlinehändler – dies ist der Maßstab, an dem sie sich messen lassen müssen.

Maßnahme XII: Strategische Mischfinanzierung

Die Varianz der Einnahmequellen von Verlagen muss steigen, sonst können sie nicht überleben. Es wird Paid Content geben, Einzelartikelverkauf, Events, Onlinewerbung, Whitepaper, Podcast-Werbung, und, und, und…

Wer verkündet, man müsse einfach eine hohe Bezahlmauer errichten und alles werde gut, sollte dann beantworten, wie er neue Leser gewinnen will: Spätestens die Generation Z kann mit der Idee von Zeitungen und Zeitschriften wenig bis gar nichts anfangen. Wieso sollten sie ein Abo abschließen für eine Marke, zu der sie keine Bindung empfinden? Hardcore-Paid-Content bedeutet das Melken der alten Leser, die dann langsam wegsterben.

Mischfinanzierung bedeutet aber auch, dass die Managementqualität der Verlage steigen muss. Nicht umsonst sind Mischkonzerne am Kapitalmarkt verrufen, weil man den Entscheidern nicht zutraut, deutlich unterschiedliche Geschäftsfelder managen zu können.

Verlagsmanager müssen künftig nicht nur über ein exzellentes Controlling verfügen. Sie müssen auch die oft miteinander verfeindeten Verlagsteile „Redaktion“ und „Kaufmannschaft“ miteinander versöhnen. Ein Unternehmen, dessen Teile sich nicht Grün sind, kann in einer disruptiven Situation nicht florieren.

Maßnahme XIII: Investition in Experimente

Es gibt, wie oben gesagt, keine Musterlösungen. Und das bedeutet, die Medienkonzerne müssen wie Wissenschaftler experimentieren. Dafür brauchen sie zunächst einmal innovative Leute – doch die laufen ihnen schnell davon, weil sie nichts umsetzen dürfen. Über die Jahre hinweg begegneten mir so viele gute Leute mit guten Ideen, die erst in Verlagen anheuerten, dann immer frustrierter waren und schließlich kündigten.

Podcast sind ein gutes Beispiel dafür, was falsch läuft. Nachdem Gabor Steingart im Rahmen seiner Selbständigkeit zu podcasten begann, schlug das Thema anscheinend auch in Verlagen auf. Natürlich hätte das schon früher passieren können, schließlich hatte Matze Hielscher schon vorher eine spektakuläre Gefolgschaft aufgebaut und die „Lage der Nation“ schaffte das sogar mit harter Politik. Und „Serial“… reden wir nicht drüber.

Und nun wollen alle den Steingart machen. Das heißt aber eben nicht, dass innovative Formate entstehen, recherchierter Investigativjournalismus oder mitnehmende Klangcollagen. Es heißt: Menschen sitzen um ein Mikro rum und reden. Das ist maximal einfach und maximal langweilig. Wie fantastisch könnte ein deutsches „Serial“ sein? Zum Beispiel eine Podcast-Serie über den Fall der Herstatt-Bank? Tatsächlich gibt es so was, doch es krankt unter beschränkten Mitteln: „Dunkle Heimat“ – aus dem Hause Antenne Bayern. ANTENNE BAYERN! Gut, der „Stern“ hat sich mit „Faking Hitler“ an den Hitler-Tagebüchern versucht, leider teilweise recht holprig. Allein: Das war wenigstens mal ein Anfang.

Die guten Digitalen brauchen mehr Geld für Experimente, auch wenn diese scheitern.

Fazit: Es ist ein mieser Job – aber alle müssen ihn machen

Der Chefredakteur eines Medienfachorgans sagte mir schon mehrfach: „Sie glauben immer, das sei alles so leicht.“ Nö. Glaube ich nicht. Diesen Wandel zu schaffen ist sauschwer, sauhart und führt die Verlage an die Grenzen dessen, was eine Organisation aushalten kann – eine ganze Reihe von ihnen wird daran zerbrechen. Und schnell mal eben ist all dies auch nicht bewältigt – es wird Jahre dauern.

Erst recht, weil das fundamentale Problem der Branche die Unternehmenskultur ist. Anita Zielina, die ehemalige Online-Chefin des „Stern“ hat jüngst einen Dozentenposten an der City University New York übernommen, wo sie sich um die Fortbildung von Medienmanagern kümmert. in ihrem lesenwerten Newsletter schrieb sie jüngst über die Gründe, nach Manhattan zu gehen und ihre Erfahrungen in Verlagen:

„There were things that I didn’t love, though: The lack of creative space and lack of appreciation for innovation. The millions of meetings. Petty political fights on the management level. But, more than anything, the share of bad leaders I encountered, followed by disbelief when they still got rewarded with additional responsibilities by boards or CEOs. The often complete nonexistence of diversity on the higher leadership levels, and the absence of a conscious strategy to counter that problem. The lack of appreciation for employees – manifested in the absence of continuing education, growth opportunities, professional feedback and, often, empathy. The lack of professional and appreciative communication. Old fashioned command-and-control leadership styles that I thought would have been extinct in the 21st century.

I tried to change some of these things from the inside and, I hope, succeeded in at least some of them. But most of my time was, obviously, focused on the business bottom line and shipping of products per se and in hindsight, I did not invest enough time in cultural transformation.

At some point I realized that the challenge is so much bigger than “just” transforming the product suite or strategy of one organization:

What if it is not the new product, the hot storytelling feature, the great conversion strategy or the modern CMS that will “save” the media industry/the news organization in question, but if it’s rather our culture that is holding us back and that will, ultimately, kill us if we don’t radically transform? Why are we not talking openly about this elephant in the room? And who are going to be the leaders that drive the necessary culture change, while being knowledgable about business innovation in the media industry?“

Zielina hat vollkommen recht: So weitermachen wie bisher und hoffen, dass die Menschen für inferiore, digitale Nachrichtenprodukte zahlen oder das Leistungsschutzrecht Rettung bringt – das ist keine Lösung und keine ernsthafte Option.

Die größte deutsche Tageszeitung – die „Bild“ – hat realistisch noch fünf Jahre, bis ihr Druck eingestellt wird, ihrer Schwester „Welt“ geht es nicht anders. Die Einstellung der Beiden wird eine Erschütterung in der Medienwelt auslösen und das Segment „Zeitung“ aus den Plänen der großen Mediaagenturen entfernen – und eventuell auch das Segment „Zeitschriften“.

Diese fünf Jahre sind das letzte Handlungsfenster für Verlage. Wann werden sie anfangen, es zu nutzen?

Nachtrag vom 30.8.19: Christian Kirchner von Finanz-Szene.de schrieb als Reaktion auf diesen Text dies:

… bedient wird, wenn die Magazine im Briefkasten sind, und das öfters später als der eigentliche ET. Will ich digital auf die Geschichten zugreifen, soll ich noch was extra zahlen. 2) es ist nicht möglich für mich, ein Printabo einer Tageszeitung abzuschließen. Die Zusteller…

— Christian Kirchner (@kirchnerchris) August 30, 2019

…kriegen es nicht hin. Mehrfach probiert. Es dauert ewig, bis die erste Zeitung wirklich geliefert wird, obwohl ich schon zahle. Dann bricht es wieder ab. Hinterhertelefonieren schafft keine Abhilfe. Ich bin zahlungsbereit, aber es klappt einfach nicht.

— Christian Kirchner (@kirchnerchris) August 30, 2019

Der Beitrag Weil der Verlag sich ändern muss – Version 2019 erschien zuerst auf Indiskretion Ehrensache.